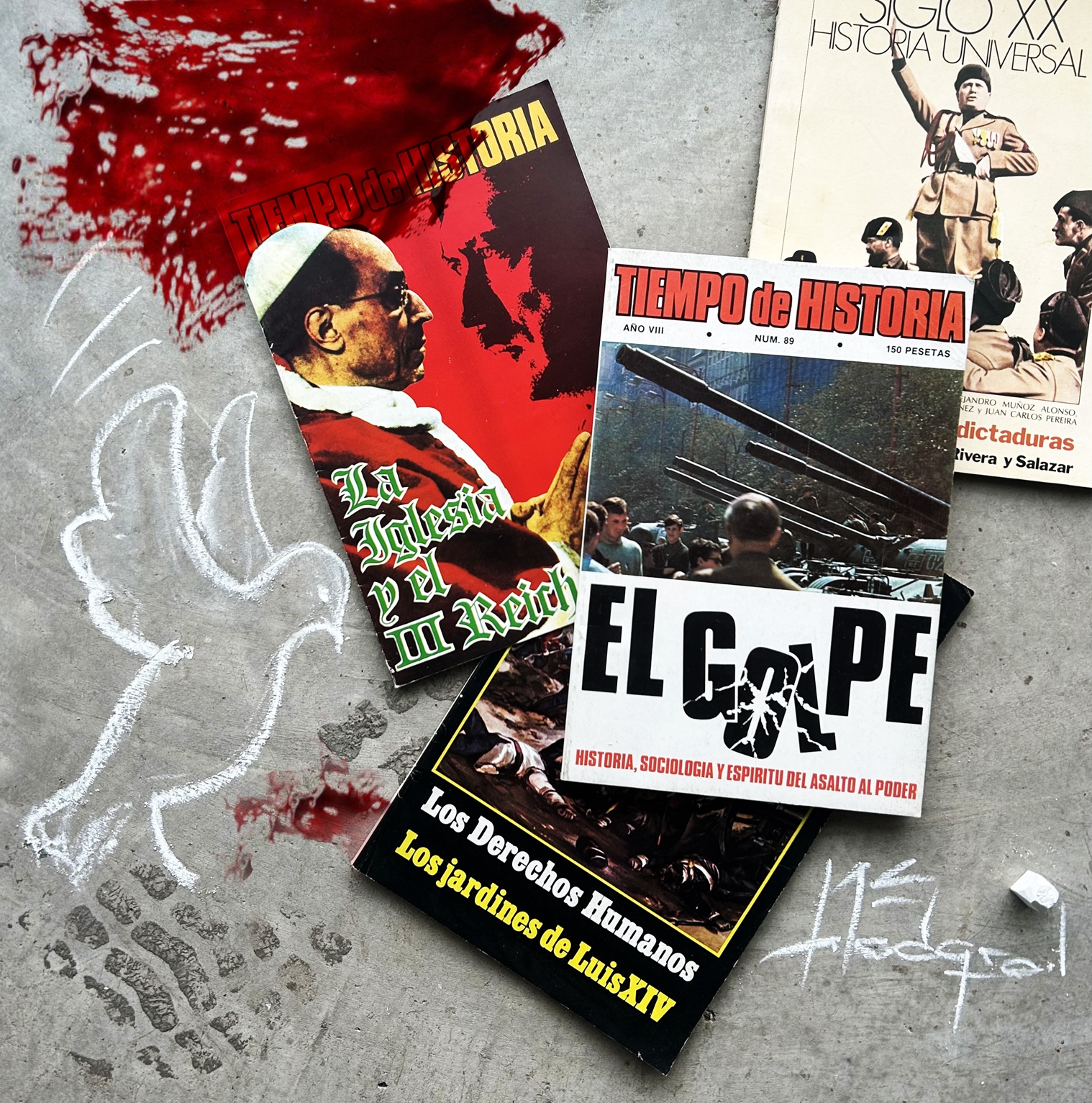

Ilustración: María Luisa Hodgson

Europa conmemoró este jueves, 8 de mayo, los ochenta años de la rendición de la Alemania nazi en 1945 (Rusia lo celebra el día 9), después de que el 30 de abril Adolf Hitler se pegase un tiro en el búnker del führer de Berlín y su mujer, Eva Braun, ingiriese una dosis letal de cianuro. En el Viejo Continente finalizaban las hostilidades, aunque la Segunda Guerra Mundial continuó en Asia hasta que Japón firmó el armisticio el 2 de septiembre a bordo del acorazado Missouri de los Estados Unidos. Las bombas atómicas lanzadas el 6 y 9 de agosto sobre Hiroshima y Nagasaki (Little Boy y Fat Man) pararon el tiempo y el número de víctimas mortales. Se calcula que más de ochenta millones de personas perdieron la vida.

Superadas las dos grandes guerras mundiales cobró fuerza la filosofía existencialista pensada por Kierkegaard y Heidegger. La sociedad, sufriente y desgarrada, buscaba encontrarle un sentido al acaecer. Jean-Paul Sartre y Albert Camus desnudaban al Homo sapiens arrojado a problemas e irracionalidades. Ansiedad, zozobra, vacío, fracaso… La realidad absurda e implacable, a veces terrible y bestial, construía desesperanza en medio de experiencias de acabamiento. Angustiosa finitud.

Tras el exterminio judío, el despliegue de las divisiones pánzer del Zorro del Desierto en el norte de África, el desembarco de Normandía y los juicios de Nuremberg, la depresión continúa presente en la sociedad de 2025. No obstante, la infección viene ahora de distintas humedades. Lo diagnostica el filósofo y ensayista alemán Byung-Chul Han, nuevo premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Autor de más de treinta libros, su obra más reconocida es La sociedad del cansancio, de la que ya ha vendido más de dos millones de ejemplares. En ella, explica que «el ser humano depresivo es un animal laborans que se explota a sí mismo y lo hace voluntariamente, sin restricciones externas». O sea, retrata la obsesión por el rendimiento, la mejora personal y la positividad, lo que acarrea consecuencias psicológicas: cansancio, aburrimiento e indiferencia, y diversos síndromes psiquiátricos: hiperactividad, impaciencia, desatención y agotamiento. La celebración del aliento muere de éxito. La seducción del dinero, la vanidad gozosa, la belleza extrema… también genera cadáveres. Lejos quedan el gélido invierno ruso, el terror de la cámara de gas de Auschwitz o la agonía en las tripas del USS Arizona en Pearl Harbor. En el Tercer Milenio gimen miradas en la habitación sola, en la multitud sola, frente a la pantalla sola.

Y en medio del perpetuo llanto, Robert Francis Prevost Martínez se asoma a la cristiandad el mismo 8 de la victoria con un nítido “La pace sia con tutti voi”. A la cuarta, bajo los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, el Colegio Cardenalicio deposita en él la carga de la Iglesia, una cruz de madera gastada que conoce bien gracias a veinte años de misión en la diócesis peruana de Chiclayo. Todavía turbado, León XIV se atavía de blanco en la Sala de las Lágrimas. Llora y reza, seguramente. Es lo suyo. Luego, en la balconada, contendrá la emoción. Quienes le conocen valoran su discreción y firmeza.

El agustino, que en poco se parece a un gringo desafiante, reivindica la palabra paz una vez más. Y otra y otra. Apela a una concordia desarmada y desarmante en medio de las balas de Ucrania, Gaza, Pakistán y demás territorios calcinados por la barbarie. Retoma las voces valientes de Juan Pablo II y Francisco con la confianza de que pese a los naufragios y a los rincones torcidos e inhóspitos, el mal no prevalecerá.

Un único pueblo siempre en paz es posible para el papa. Evangelio y entelequia. Fe y puentes pese al insolente, xenófobo, egocéntrico y grosero compatriota dueño del Mundo, Donald Trump.