Ilustración: María Luisa Hodgson

Hace algún tiempo publiqué un tuit en donde escribía que podía ser el último de mi vida. Entonces me llamó un familiar querido, preocupado, para preguntarme si todo iba bien. Le tranquilicé: “Sí. Todo, si no entramos en detalles, va bien”. Hace unos días, el filósofo Javier Gomá publicó un tuit parecido. En fin. Es lo que tiene tomarnos la existencia, no a guasa, pero sí sin estar apegado a ella de una forma obsesiva. Aprensiones, las justas. Lo único cierto para las mujeres y hombres que poblamos este planeta es que, tarde o temprano, la guiñaremos, palmaremos, exhalaremos el último suspiro, nos quedaremos en el sitio, hincaremos el pico, iremos con la fiesta a otra parte. Hay quienes esperan la gloria eterna, la purificación del Purgatorio o han comprado más de un boleto para tostarse en el Infierno. No obstante, la misericordia divina siempre es la última esperanza, incluso para la persona más hijoputa. También hay quienes confían en reencarnarse y quienes, terrenales como un ladrillo o un cacho queso, aspiran a que sus cenizas se fundan con el océano o con el ocre de la tierra. Estos últimos homo sapiens sapiens manifiestan comúnmente un apego mayúsculo a la subsistencia. Normal. Solo tienen el polvo del camino.

Cuando alguien próximo fallece (a nuestra edad ya es algo habitual pasar por el tanatorio más de una vez al año) es frecuente que la tristeza o la rabia asome durante unas horas. Después, en general, cuando se carece de una visión trascendente, el ser vivo se arrimará al bollo olvidando, pronto, a quien está en el hoyo o en la infinitud. Los funerales, además (vanidad post mortem), dan pie a imaginar cómo serán las honras fúnebres propias y si acudirá mucha gente a soltar alguna lágrima o no irá ni el Tato. El caso es que los sepelios se han erigido en encuentros sociales para ponernos al día del acontecer familiar y del estado de la nación. Se trata de evitar a toda costa enfrentarnos a nuestros miedos e inseguridades vitales. La muerte, cuanto más lejos mejor. No acaece igual en México. En este país centroamericano se le rinde culto como algo intrínseco a la vida, que llega y se va. Ya lo cantó Octavio Paz: “Y sentí que la muerte era una flecha / que no se sabe quién dispara / y en un abrir los ojos nos morimos”.

Mostrar la muerte desasosiega. No es políticamente correcto. Lo sufren los medios de comunicación cuando tienen que sopesar si publican o no la fotografía explícita. En 2015 nos sobrecogimos con el cadáver del pequeño Aylan Kurdi en una playa turca. Pero aquella tragedia no sirvió para nada. Conmovió durante unos días, pero la marea se llevó rápido al pequeño de zapatitos, pantalón azul y camiseta roja. El niño de tres años, yerto sobre la arena, dejó de ser noticia.

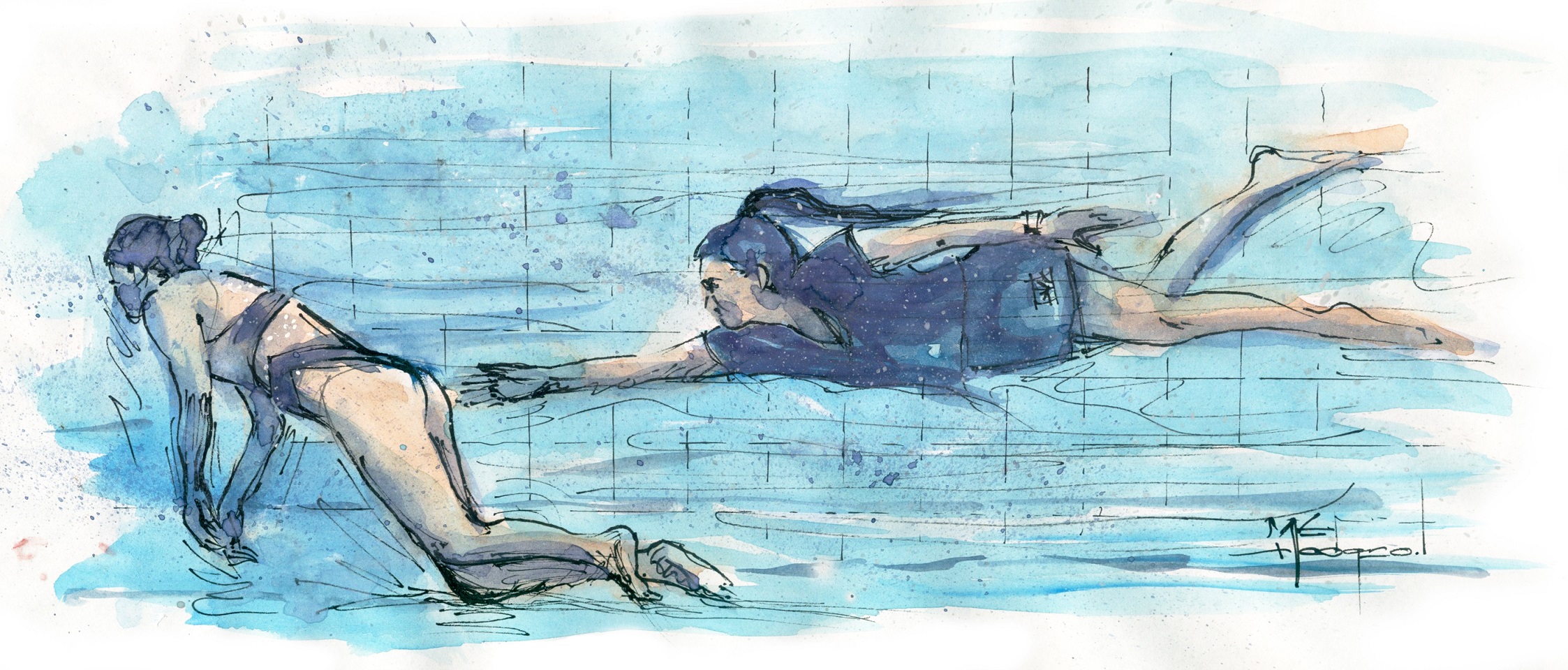

La actualidad es cada vez más efímera. El espectáculo del morbo se renueva de forma constante. Hay que saciar la curiosidad, promover rasgue de vestiduras que alimenten tertulias mediáticas. Ahora, la polémica la sirve el equipo de socorristas del Mundial de Natación de Budapest que no reaccionó a tiempo tras el desmayo de la deportista Anita Álvarez. A mí, en cambio, lo que me ha llamado la atención es el cuerpo inerte de la estadounidense bajo el agua. De nuevo hemos asistido a otra muestra de la fragilidad del ser humano. Ora respiras ora te hundes. Bastan segundos. Anita nunca imaginó que su ejercicio de sincronizada pudo haber sido el último de su vida si no es por la rápida acción de salvamento que acometió su entrenadora, Andrea Fuentes. Nadie en el Mundo imaginaba el desenlace que estaba próximo a suceder. Nadie en el Mundo sabe si luego continuará respirando.